|

La prima quindicina d’agosto del 1947 mi trovavo in Carnia (Friuli) e precisamente in un piccolo villaggio, Raveo, nei pressi di Villa Santina. Fin dalla mia giovinezza passai gran parte dell’estate in quei luoghi dove pertanto sono ben conosciuto.

Mi sono sempre interessato di geologia e d’antropologia ed ogni mia ora libera la utilizzai studiando queste scienze da me predilette e delle quali la ricerca sistematica dei fossili è parte integrante e indispensabile.

Come di solito, la mattina del giorno 14 agosto 1947 stavo risalendo la breve valle del torrente Chiarsò, che termina alle falde del massiccio centrale Carnico del Col Gentile. Ero armato di un piccolo zaino e di piccozza.

Seguivo un sentiero lungo la sponda sinistra del torrente (che era quasi in secca) e che serpeggiava fra macchie d’abeti e grosso pietrame alluvionale e di detrito. Sulla mia destra, la parete della montagna saliva con una pendenza di circa 45° ed era costituita da rocce frantumate e corrose, miste a strati di gesso.

Uscendo da una di quelle macchie d’abeti, notai sulla sponda rocciosa, alla distanza di una cinquantina di metri, un grande oggetto lenticolare, di colore rosso vivo. Sono leggermente miope e pertanto mi affrettai ad inforcare gli occhiali. Quando giunsi a pochi passi da quella "cosa" potei costatare che si trattava di un disco – apparentemente di metallo verniciato come quello di un comune giocattolo – a forma di lente e con una bassa cupola centrale priva d’ogni apertura. Al sommo sporgeva una specie d’antenna metallica lucente, fatta a cannocchiale, presso a poco come quelle delle attuali nostre automobili.

Debbo dichiarare subito che di "Dischi Volanti" non ne sapevo nulla in quel tempo e credo che non n’avessero ancora parlato neppure i giornali italiani.

L’oggetto, largo una decina di metri, era incastrato per circa un quarto del suo bordo, in una grossa fenditura trasversale della roccia friabile dell’erta e si trovava ad un’altezza di circa sei metri dal letto del torrente. Decisi senz’altro di arrampicarmi e di raggiungerlo per vederne la natura, ma prima (ognuno avrebbe fatto come me) mi volsi e guardai tutt’intorno per vedere se vi fosse qualcun che - eventualmente - potesse aiutarmi.

Fu così che scorsi ad una cinquantina di metri, proprio sul limitare del boschetto dal quale ero uscito poco prima, due "ragazzi". Così, almeno, essi mi parvero di primo acchito.

Li chiamai a gran voce e indicai loro il disco. Quindi mi avviai alla loro volta. Quando la distanza che ci separava fu dimezzata, mi fermai impietrito.

I due "ragazzi" erano due nani, tali come io non ne avevo mai visti e neppure immaginati. Essi avanzarono lentamente a piccoli passi, con le mani lungo i fianchi e i testoni immobili. Quando giunsero a pochi passi da me, si fermarono. Io non avevo più fiato. Mi sembrava di essere paralizzato, oppure di sognare. Tuttavia potei osservarli a mio agio in ogni particolare. E questi particolari mi sono rimasti impressi in modo così indelebile che sarei in grado ancor oggi di fare un ritratto oppure una statua di quegli esseri straordinari. Debbo tuttavia confessare che, allora, il sentimento in me predominante era di un’enorme stupefazione, unita ad un ben comprensibile senso di paura.

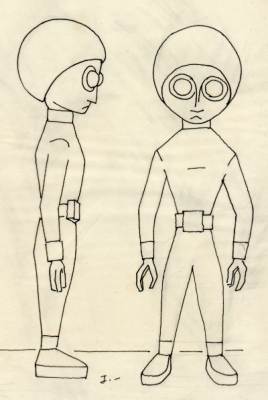

Non erano più alti di 90 centimetri e vestivano una specie di tuta di colore azzurro-nero, fatta di un materiale che non riuscirei a catalogare. "Traslucido" è l’unico termine adatto a definirlo. Portavano un collare e una cintura piuttosto alta di colore rosso vivo; anche le maniche e le caviglie finivano con "collari" dello stesso tipo. Le teste erano - secondo la mia impressione - più grosse di una testa d’uomo normale e davano ai due esseri un aspetto caricaturale; ma credo che la vista delle "facce" avrebbe tolto a chiunque la voglia di ridere.

|

|

A questo punto, sono costretto a precisare che i termini usati da me in questa descrizione sono puramente indicativi e di carattere antropomorfico, perché non so, oggi, se quelli che io ho definiti naso, bocca, occhi e mani, fossero tali oppure fosse più ortodosso chiamarli in altro modo.

Non avevano traccia di capelli, ma al posto di essi portavano una sorta di cuffia aderente come un passamontagna di colore marrone scuro. La "pelle" della faccia era verde terroso. L’unico colore che si avvicini è quello della plastilina comunemente usata dagli scultori, oppure della creta bagnata. Il "naso" era diritto, geometricamente tagliato e molto lungo. Sovrastava una semplice fessura a forma d’accento circonflesso che avevo notato aprirsi e chiudersi ad intervalli pressappoco come la bocca di un pesce. Gli "occhi" erano enormi, sporgenti e rotondi. Il loro aspetto e colore era simile a quello di due prugne giallo-verdi ben mature. Al centro, notai una specie di "pupilla" verticale. Non vidi traccia di ciglia e sopracciglia e ciò che potei chiamare palpebre era costituito da un anello, tra il verde e il giallo, che fasciava la base di quelle semisfere, tale quale come l’armatura di un paio d’occhiali.

Restai attonito a fissare le due straordinarie creature per un tempo a me interminabile e che ho potuto soltanto in seguito calcolare approssimativamente. Penso che quel muto approccio non sia durato più di due o tre minuti. Poi, alzai il braccio armato di piccozza e lo agitai in direzione di essi e quindi del disco. Quindi chiesi loro con voce tutt’altro che normale chi erano, da dove venivano e se potevo essere loro utile.

Ciò si svolse molto rapidamente e non saprei ricordare le parole da me pronunciate con esattezza. Poi, gli eventi precipitarono.

Ora penso che i due abbiano interpretato i miei gesti inconsulti come una minaccia. Ma non lo so, e credo che non lo saprò mai. Certo si è che uno di essi alzò la mano destra e la portò alla cintura. Dal

centro di quest’ultima partì qualche cosa che poteva sembrare un sottile soffio di fumo. Oggi penso che si trattasse di un raggio o altro del genere. Comunque, non feci a tempo a scansarmi o a fare alcun gesto, che mi trovai lungo e disteso a terra. La mia piccozza mi schizzò di mano, come strappata da una forza invisibile.

Durante la mia vita ho avuto occasione una sola volta di sopportare una violenta scarica elettrica, e precisamente da studente, nel 1924 (all’Istituto Tecnico di Udine), quando il professore di Fisica ci mise in catena e ci fece scaricare una bottiglia di Leyda.

|

|